汉字探微:遇

拼音

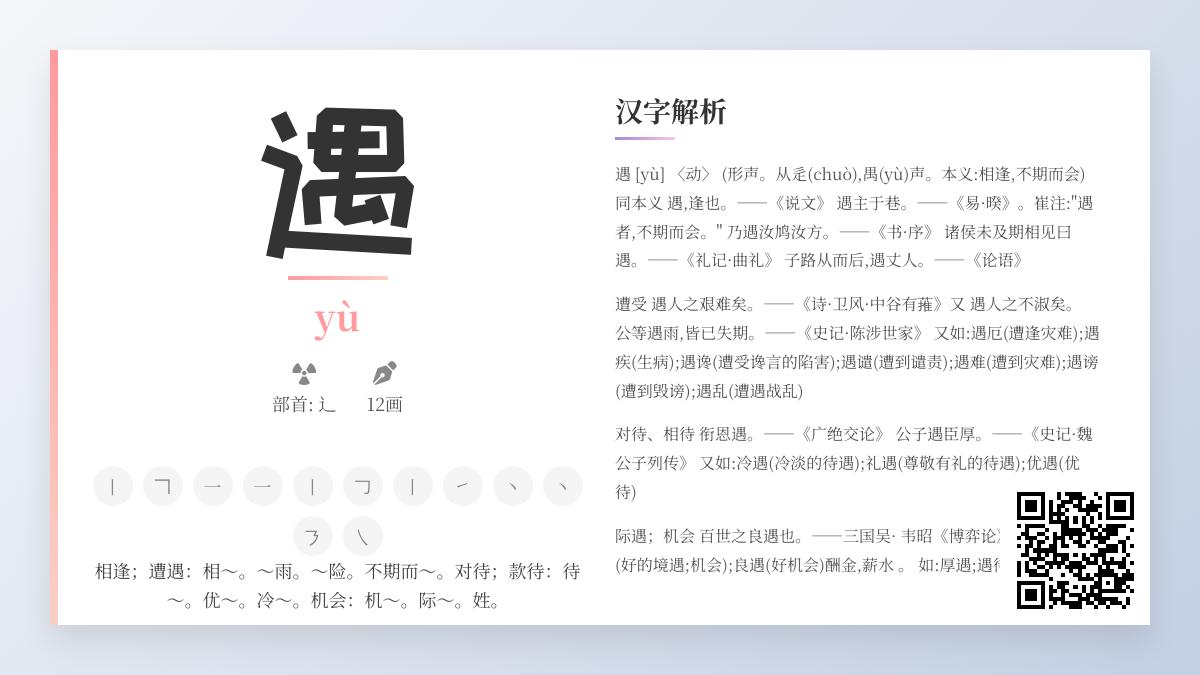

“遇”的拼音是yù,读第四声,发音时先发”y”音,然后迅速过渡到”ù”音,类似”玉”的发音。这个字在普通话中属于常用字,发音清晰有力。

部首

“遇”的部首是辶(走之底),这个部首在汉字中通常与行走、移动相关。走之底的字往往含有行进、过程或变化的意思,如”过”、”追”、”逃”等。”辶”作为部首,暗示了”遇”与行走过程中发生的事情有关。

笔顺

“遇”字共有12笔,笔顺如下:

- 竖(丨)

- 横折(𠃍)

- 横(一)

- 横(一)

- 竖(丨)

- 横折钩(𠃌)

- 竖(丨)

- 提(㇀)

- 点(丶)

- 点(丶)

- 横折折撇(㇋)

- 捺(㇏)

书写时,先写左边的”禺”部,再写右边的走之底。走之底的写法要注意先写点,再写横折折撇,最后写捺,捺要舒展有力。

含义

“遇”字含义丰富,主要包括:

- 相逢;遭遇:如”相遇”、”遇雨”、”遇险”、”不期而遇”,表示偶然或必然的碰见。

- 对待;款待:如”待遇”、”优遇”、”冷遇”,表示对人的态度或接待方式。

- 机会:如”机遇”、”际遇”,指人生中重要的时机或境况。

- 姓氏:作为姓氏使用,虽然较为少见。

详细解析

“遇”字从辵(chuò),禺(yù)声,本义是”相逢,不期而会”。《说文解字》解释为:”遇,逢也。”这个字生动地捕捉了人生中那些不经意的相逢时刻。

在古代文献中,”遇”的使用非常广泛:

- “遇主于巷”(《易·暌》)——在小巷中遇见君主

- “遇人之艰难矣”(《诗·卫风·中谷有蓷》)——遭遇人生的艰难

- “公子遇臣厚”(《史记·魏公子列传》)——公子对待我很优厚

“遇”不仅指物理空间上的相遇,也指人生际遇、对待方式,甚至思想上的契合。如《荀子·大略》中”无用吾之所短,遇人之所长”,这里的”遇”有应对、对待之意。

近义词

- 逢:如”逢凶化吉”,强调偶然遇见

- 见:如”见多识广”,基本义为看见

- 遭:如”遭遇”,多指不幸的遇见

- 会:如”会面”,指有意的相见

- 碰:如”碰见”,口语化的相遇

反义词

- 避:如”避而不见”,有意躲开

- 离:如”离别”,分开不再相见

- 别:如”分别”,主动离开

- 失:如”失之交臂”,错过相见机会

组词

- 相遇:偶然或安排的见面

- 机遇:好的机会或境遇

- 待遇:对待的方式或报酬

- 遭遇:经历的事情(多指不幸的)

- 遇见:碰见、看到

- 遇险:遭遇危险

- 知遇:得到赏识和重用

- 巧遇:巧合地遇见

- 遇害:遭到杀害

- 遇难:遭遇灾难或不幸去世

造句

- 在异国他乡遇见老同学,真是意外的惊喜。

- 这次出差给了我一个难得的机遇,让我结识了许多行业精英。

- 公司为新员工提供了优厚的待遇,包括住房补贴和年终奖金。

- 他在登山途中遇险,幸好被救援队及时发现。

- 这两位科学家的相遇,改变了整个研究领域的发展方向。

包含”遇”的成语

- 不期而遇:没有约定而意外地相遇

- 随遇而安:能适应各种环境,在任何境遇中都能满足

- 知遇之恩:得到赏识和重用的恩情

- 怀才不遇:有才能但得不到施展的机会

- 遇人不淑:女子嫁了不好的丈夫;泛指结交了不好的人

- 百年难遇:形容极其罕见的事情

- 际会风云/风云际遇:比喻有能力的人遇到好机会

- 遇事生风:形容遇到事情就借机兴风作浪

- 将遇良才:比喻两强相遇,旗鼓相当

- 遇物持平:对待人和事持公正态度

“遇”字承载了中国人对缘分、机遇的独特理解,从偶然的相遇到人生的际遇,从简单的碰见到深刻的知遇,这个字记录了人生旅途中的种种可能。每一次”遇”都可能成为命运的转折点,正如古人所言:”一叶浮萍归大海,人生何处不相逢。”

你可能感兴趣

一缘一会是什么意思

一缘一会的读音一缘一会的读音为yī yuán yī huì。一缘一会的含义一缘一会,指的是有缘份的相遇和相会。缘,即缘分,指人与人之间因缘际遇而产生的联系。会,即相会、相聚。一缘一会强调了人与人之间相遇的难得和珍贵。一缘一会的典故一缘一会的典故源于古代的文学作品和民间传说。其中最为人所熟知的是《西游记》中的故事情节,讲述了唐僧师徒在取经途中与各种人物、神祇的相遇,都是一缘一会的体现。此外,在古代诗词、散文等文学作品中,也常出现一缘一会的描述,用以表达人与人之间相遇的难得和珍贵。一缘一会的近义词一缘一会的近义词包括:有缘相遇、邂逅相逢、不期而遇等。这些词语都表达了人与人之间因缘际遇而产生的相聚和

关于三十的诗词

关于三十的诗词(第1篇)关于三十的诗词及其解析一、江城五月落梅花,三十年来客帝家诗名:《思乡》 作者:佚名(明代)原文:江城五月落梅花,三十年来客帝家。今日始知春已去,满园芳草绿无涯。解析:此诗以梅花的飘落,暗喻时光的流逝。诗人借“三十年”的岁月,表达了对故乡深深的思念之情。全诗情景交融,寓情于景,读来令人感慨万分。二、三十功名尘与土,八千里路云和月诗名:《满江红·怒发冲冠》 作者:岳飞(宋代)原文:怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。抬望眼、仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲、白了少年头,空悲切。解析:此词是岳飞的名篇之一,其中“三十功名尘与土”一句,表现了作者对功名的淡泊与

描写坦然面对人生的古诗词

描写坦然面对人生的古诗词(第1篇)一、描写坦然面对人生的古诗词诗词原文:采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。作者:陶渊明(东晋)解析:此诗出自陶渊明的《饮酒》,展现的是诗人对田园生活的向往与追求。诗句中的“悠然”表现了诗人的淡然、恬静之情,对生活的坦然接受和淡泊名利的态度跃然纸上。诗词原文:醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。作者:李白(唐)解析:此诗出自李白的《将进酒》,表达了诗人对人生的豁达态度。诗人以醉卧沙场为乐,不惧生死,坦然面对人生中的得失。诗人也强调了人生的短暂和及时行乐的重要性。诗词原文:人生若只如初见,何事秋风悲画扇。等闲变却故人心,却道

关于陌的诗词

关于陌的诗词(第1篇)关于陌的诗词,自古以来便在文人的笔下流传开来,形成了丰富的文学瑰宝。下面将按照要求,为您呈现一些包含“陌”字的古诗词,并附上原文、作者、朝代及解析。一、诗词全文、作者与朝代送魏二》——王昌龄(唐代)近现代/唐代 · 王昌龄醉别江楼橘柚香,江风引雨入船凉。忆君遥在潇湘月,愁听清猿梦里长。解析:此诗表达了送别友人时的惆怅与不舍之情。其中“陌”字虽未明示,但整篇诗歌的氛围给人以隔着江海之别,两人心灵距离似在遥远陌生的感觉。江畔独步寻花七绝句(其二)——杜甫(唐代)江上流落曾相识,陌头花盛两相宜。今来把笔何所问,百事纷繁有谁知。解析:此诗以花为引子,写出了诗人对人生百态的感慨。其

飞鸿踏雪

本文介绍了成语“飞鸿踏雪”的读音、含义、典故、近义词和反义词,以及在使用时需要注意的错误用法。飞鸿踏雪形容人或事物在行动中留下的痕迹或影响,表达一种高远、壮阔的意境。其最早可以追溯到古代的诗词中,常用于描绘壮丽景象或抒发豪情壮志。同时,本文还提供了例句以更好地理解和运用该成语。

邂逅不偶是什么意思

邂逅不偶的读音邂逅不偶的读音为:xiè hòu bù ǒu,其中“邂逅”表示偶然的相遇,“不偶”则表示不遇、不凑巧。邂逅不偶的含义“邂逅不偶”的含义是指人们想要偶然相遇却未能如愿以偿地实现。它通常用来形容某种机遇的错过或失去。这个成语通常带有一种遗憾和失望的情感色彩。邂逅不偶的典故这个成语的典故源于古代的文学作品。在古代,人们常常用“邂逅”这个词来形容偶然的相遇。而“不偶”则表示不凑巧、不遇。因此,“邂逅不偶”就意味着某种机遇或巧合的错过。虽然具体的典故来源并不明确,但这个成语已经成为了汉语中常用的表达方式之一。邂逅不偶的近义词1. 错失良机2. 失之交臂3. 错过机会4. 失时落势5. 昙花

际遇风云

本文介绍了成语“际遇风云”的读音、含义、典故、近义词反义词以及例句。该成语描述人生中遭遇的各种机遇和变故,如同天上的云彩变幻莫测。文章还指出该成语的错误用法,如使用不当场合、随意搭配词语以及滥用表达个人情感或态度。全文旨在帮助读者准确理解和运用这一成语。

关于难的诗词

关于难的诗词(第1篇)关于难的诗词,古往今来,数不胜数。以下是我根据“关于难的诗词”这一主题,精心挑选的几首古诗词,并附上原文、作者、朝代及解析。一、江城五月落梅花,难觅故人归处家江城五月落梅花原文:江城五月落梅花,难觅故人归处家。作者:佚名(无法确定具体作者及朝代)解析:此诗表达了诗人对于难以寻找到归处、故人的情感。通过描绘五月江城落梅花的景象,烘托出内心的惆怅和失落。二、行路难,难行路,难事尽如人意否行路难原文:行路难,难行路,难事尽如人意否。作者:李煜(南唐)解析:此诗出自南唐李煜之手,表达了人生道路的艰难与不易。诗人以简洁的语言,表达了面对困难时的无奈和愁苦。三、古诗千载空回首,几度思

掌握幸的拼音xìng及其文化内涵 从字形笔顺到幸福组词成语全解析

本文介绍了汉字“幸”的拼音、部首、笔顺,以及其详细含义和用法。幸字有着多重含义,包括幸福、高兴,意外地得到成功或免去灾害等。此外,幸还指得到封建帝王的宠爱,封建帝王到某地去等。文章详细解析了幸字的用法,包括作为形容词、副词、动词等不同词性,并给出了相应的例句。最后,文章还介绍了幸作为姓的含义。

描写七十生日的诗词名句

描写七十生日的诗词名句(第1篇)描写七十岁生日的诗词名句一、诗词全文及作者、朝代《甲子纪寿自题小影》:“七十古稀寿已高,心存壮志意气豪。”作者:佚名(无确切作者,为现代人所作)朝代:现代解析:此诗为现代人所作,以甲子纪寿为背景,描绘了七十岁寿辰的尊贵与高远。首句“七十古稀寿已高”点明主题,强调七十岁在古时被视为长寿的象征。后句“心存壮志意气豪”则表达了老人虽年迈但依然心怀壮志,精神矍铄。二、其他古诗词中的相关名句《端午词·宣武门殿次梁孝庙拟唐宣城试李伯康侍郎卷》:“六十六岁至七十,得子尤称老蚌珠。”作者:韩日缵(元朝诗人)解析:这句诗用生动的比喻描述了年满七十岁的老者得到儿子的喜悦与不易,形象