汉字探微:”女”字的文化密码与语言魅力

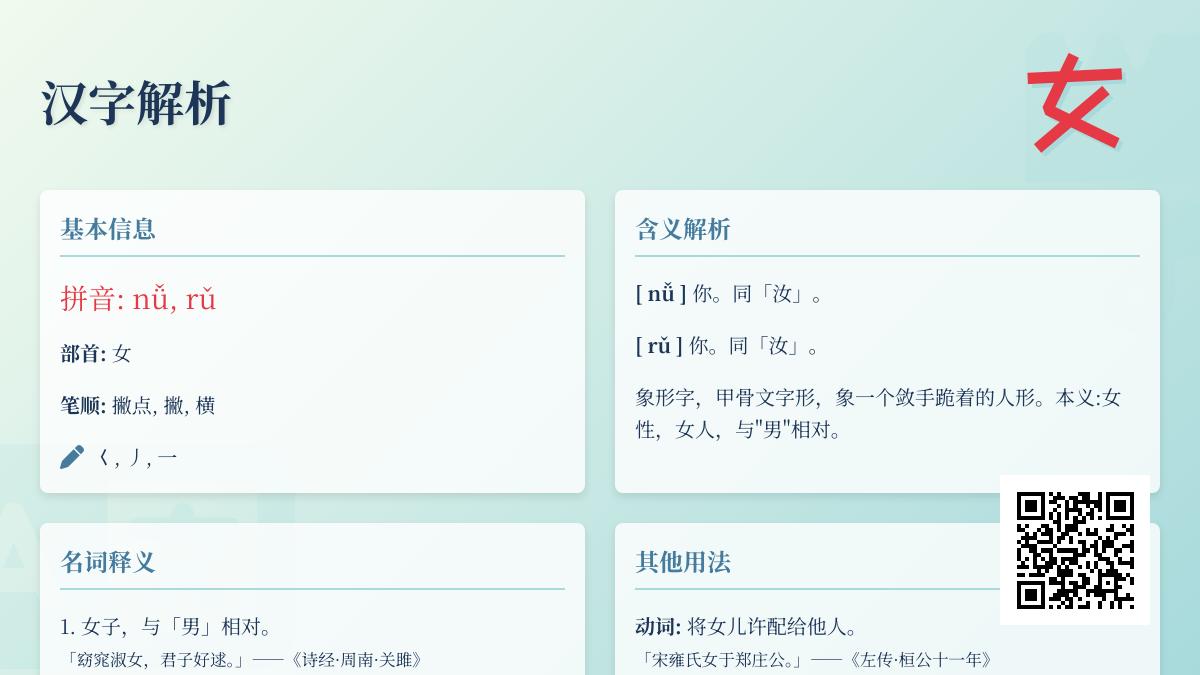

拼音

“女”字拥有丰富的读音体系:

- nǚ(如”女性”)为最常用音,承载着本义与多数引申义

- rǔ(通”汝”)为古语遗存,常见于《诗经》《论语》等典籍

- nǜ(如”女于”)专用于表示嫁女动作,现多用于文言场景

部首

作为女部的统领字,”女”本身即是部首,其构字能力极强:

- 直接构字:好、姑、姐、妹、妻、婚等500余字

- 变形部首:在”妥””要”等字中作”⺈”形,仍保留女性意象

笔顺

三笔写就的千年图腾:

- 𡿨(撇点):如女子低垂的脖颈线条

- 丿(长撇):象征敛手行礼的优雅姿态

- 一(横):表现端庄跪坐的裙裾轮廓

甲骨文中的跪坐人形,在楷化过程中逐渐抽象为现代笔画,却仍暗藏”敛手跪坐”的古老记忆。

含义

核心语义场

-

性别维度

- 本义:与”男”相对的性别(例:”男女衣著,悉如外人”《桃花源记》)

- 引申:雌性生物(古有”女猫””女桑”之称)

-

亲属维度

- 女儿义(例:”不闻爷娘唤女声”《木兰诗》)

- 姐妹义(古称”女兄””女伯”)

-

社会维度

- 婚姻关系(”女于”表示嫁女)

- 职业身份(”女冠”指女道士,”女红”指纺织技艺)

特殊用法

- 代词通假:先秦常借作”汝”(例:”诲女知之乎”《论语》)

- 天文指涉:北方玄武七宿之”女宿”

详细解析

文化基因解码

甲骨文密码:

早期字形为跪坐人形双手交叠状,反映商周时期”席地而坐”的生活习俗与”男尊女卑”的社会结构。这种姿态既可能是恭敬的礼仪表现,也可能是地位差异的视觉符号。

语义演变树:

graph TD

A[象形:跪坐人形] --> B[名词:女性]

B --> C[女儿]

B --> D[妻子]

B --> E[职业女性]

A --> F[动词:嫁女]

A --> G[代词:汝]

B --> H[形容词:柔弱的]经籍中的多维呈现:

- 《说文》强调生理性别:”妇人也”

- 《墨子》记载分工差异:”女工作文采,男工作刻镂”

- 《韩非子》警示性别混乱:”男女无别,是谓两主”

近义词

| 词语 | 侧重差异 | 用例 |

|---|---|---|

| 妇 | 强调已婚状态 | “女曰鸡鸣,士曰昧旦”(《诗经》) |

| 雌 | 专指生物性别 | “雌兔眼迷离”(《木兰诗》) |

| 媛 | 突出美貌品德 | “邦之媛兮”(《诗经》) |

| 姬 | 特指贵族女性 | “宠姬郑袖”(《史记》) |

反义词

男:构成最基础的社会二分法(例:”男女同姓,其生不蕃”《左传》)

士:特指男性阶层(例:”女也不爽,士贰其行”《诗经》)

牡:表示雄性生物(与”女猫”相对的”牡猫”)

组词

- 身份类:才女、侠女、仕女、织女

- 亲属类:子女、孙女、外女、侄女

- 社会类:女工、女市(古代女子集市)、女闾(妓院古称)

- 抽象类:女色、女德、女诫

造句

- 现代语境:”当代女性女性意识觉醒,打破传统女红与职场界限。”

- 文言仿写:”女婉贞携女红参赛,不让须眉,众叹曰:真女中丈夫也!”

成语典故

- 女中丈夫:赞女子有男儿气概(源出《史记·刺客列传》女侠事迹)

- 儿女情长:出自《世说新语》,后演变为感情缠绵之意

- 天女散花:佛教典故,见于《维摩诘经》

- 善男信女:反映宗教活动中的性别并称

这个承载着华夏文明性别认知的字符,从甲骨文的跪坐人形到现代女性主义符号,其演变史恰是一部缩微的中国社会史。每个笔画都诉说着性别角色的变迁,每次音变都记录着语言接触的痕迹。读懂”女”字,便读懂了一半的汉字文化基因。

你可能感兴趣

探索古诗词中的脚部意象 关于步步生莲的诗与历史演变

本文介绍了关于描写脚的古诗词的探索,分别从不同的朝代和作者挑选了五篇不重复的古诗词进行解析。这些诗词虽然并非以“脚”或“足”为主题,但在描绘人物情感、景象或寓意时,巧妙地运用了关于“脚”的意象。文章通过列举具体诗句,并附上原文、作者和朝代,深入解析了这些古诗词中“脚”的韵味与力量,以及所传达的深刻情感与哲理。让读者在阅读这些古诗词的过程中,感受到古人的智慧与情感,欣赏古代文学的魅力。

历代诗词如何塑造木兰形象 从北朝民歌到现代诗词中的女性英雄演变

本文介绍了关于描写木兰的诗词的几篇文章,通过不同朝代的古诗词来描绘木兰这位古代英勇女战士的形象。文章从不同角度赞美了木兰的英勇、忠诚和智慧,通过解析几首古诗词来展现木兰的独特魅力、深邃内涵和独特韵味。文章呼吁继续传承和发扬木兰的精神,欣赏和学习这些古诗词的优美语言和深刻寓意,让它们成为文化遗产的重要组成部分。

男尊女卑是什么意思

男尊女卑是一个成语,用来描述在封建社会中男性地位高于女性,女性处于从属地位的社会现象。它源自古代社会对性别角色的刻板印象和等级观念。男尊女卑含有对性别不平等现象的描绘,强调性别在家庭和社会中的不同角色和地位。这个成语并不适用于描述个人行为或关系中的不平等,也不应被用于表达个人优越感或在不恰当的场合使用。现代社会已经倡导男女平等,应该摒弃男尊女卑的观念,实现性别平等。

关于女人诗词

关于女人诗词(第1篇)关于女人诗词的探索与解读一、诗词全文汉乐府《陌上桑》原文:日出东南隅,照我秦氏楼。秦氏有好女,自名为罗敷。罗敷善采桑,采桑城南隅。青丝为笼系,桂枝为笼钩。……行者见罗敷,下担捋髭须。行者皆以罗敷为艳,使我不能忘也。作者:汉乐府 朝代:汉解析:这首诗通过描述一位美貌的采桑女罗敷的情景,展现出了女子的美丽与风姿。诗人通过描绘她的容颜、服饰以及人们的反应,将她的美丽生动地展现在读者面前。李白《清平调·其一》原文:云想衣裳花想容,春风拂槛露华浓。若非群玉山头见,会向瑶台月下逢。作者:李白 朝代:唐解析:这首诗用华丽的辞藻赞美了女子之美,将她比作云想衣裳和花想容,表现出她的高雅与华

掌握"雄"字12画笔顺与xióng拼音 解析部首隹和7大成语用法

这是一个关于“雄”字的详细解析,包括其含义、出处、用法等。文章详细解释了“雄”字的多种含义,包括生物、植物、人物、国家、形容词等方面的含义,并给出了相应的例句。本文详细解析了“雄”字的含义,包括生物、植物、人物、国家等方面的应用。同时,也提供了“雄”字的出处和用法,并通过具体例子解释了其不同的含义和用法。整体内容充实且有条理。

千年诗词中的女性形象演变 从诗经到明清的经典美人描写与情感表达

本文介绍了描写姑娘的诗词,涵盖了多首不同朝代和作者的诗词。这些诗词通过运用自然景象、情感和比喻等手法,生动描绘了姑娘的美丽、柔情、活泼与风韵。从汉乐府《陌上桑》到李煜的《一斛珠》,每一首诗词都有其独特的情感和韵味,展现了古代诗人对女性美的独特见解和深刻感受。这些诗词不仅让我们领略了古代女子的美丽与温婉,也让我们感受到了古代文化的博大精深。

关于娟的诗词

关于娟的诗词(第1篇)关于“娟”的诗词:古文里的女性美丽与优雅一、概述“娟”字在古诗词中常用来形容女性的美丽与优雅。它不仅描绘了女性的外在美,更传达了内在的温婉与柔情。本文将通过几首饱含“娟”字的古诗词,探讨其背后的文化内涵与美学价值。二、关于“娟”的诗词《春日杂感》——宋·李清照春日娟娟映碧纱,桃花开遍满山崖。风轻云淡日初升,独倚栏杆看落霞。解析:李清照的这首诗以春日为背景,用“娟娟”形容阳光映照下的景色,展现了春天的美好与宁静。整首诗透露出一种淡淡的哀愁与对美好时光的留恋。《闺怨》——唐·李商隐珠帘绣户蔼娟娟,良人何处不归来?玉阶空有夜寒月,独照罗衾泪痕斑。解析:李商隐的《闺怨》以女性视角

关于梳妆的诗词

关于梳妆的诗词(第1篇)关于梳妆的诗词一、诗词全文及作者、朝代《春晓》作者:孟浩然(唐)春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,花落知多少。解析:此诗并非直接描绘梳妆,但其中“夜来风雨声”一句,可想象女子清晨梳妆时,窗外的自然景象,与梳妆的情景相映成趣。《西宫秋词》作者:李贺(唐)秋深意长别难寻,重梳双鬟朝风涔。此中长辞重结泪,不到海涯情不停。解析:此诗描绘了女子梳妆的情景,通过“重梳双鬟”等词句,生动地描绘了女子梳妆的场景和情感。《浣溪沙·闺情》作者:李清照(宋)绣面芙蓉一笑开,斜飞宝鸭衬香腮。眼波才动被人猜。一面风情深有画,半簪弯月浅含颦。情知不似少年时。解析:此词以女性视角描绘了梳妆的情景,

性别战争 读后感

性别战争 读后感(第1篇)《性别战争》读后感一、基本信息与初印象初次拿起《性别战争》时,我的确感到震撼。这不是一部简单解读男女差异的书,而是深层次剖析社会对两性不平等看法的重磅之作。从标题就能感受到,它直面性别议题,探讨的不仅仅是生理上的差异,更是社会文化对性别角色的刻板印象和偏见。二、内容概述本书以全球视角审视性别问题,从历史到现代,从文化到科技,深入剖析了性别在社会中的地位和影响。它描述了性别战争的起因、发展和可能的结果,同时展示了不同文化背景下性别角色的演变。书中没有绝对的好与坏,只有不同文化和社会背景下的不同选择和结果。三、精彩片段与主题解读最吸引我的是书中对性别刻板印象的批判。它提出

掌握"性"字的8笔正确写法与6大核心含义 从拼音到成语全面解析

本文详细解析了“性”的多种含义,包括性格、物质性能、生物生殖或性欲等方面的含义。文章介绍了性的拼音、部首、笔顺等基本信息,并详细解释了其在名词、动词或形容词后的用法,表示事物的某种性质或性能。此外,文章还提到了性的语法范畴,如阳、阴、中等词性。最后,文章解析了性在佛教中的含义,指事物的本质。