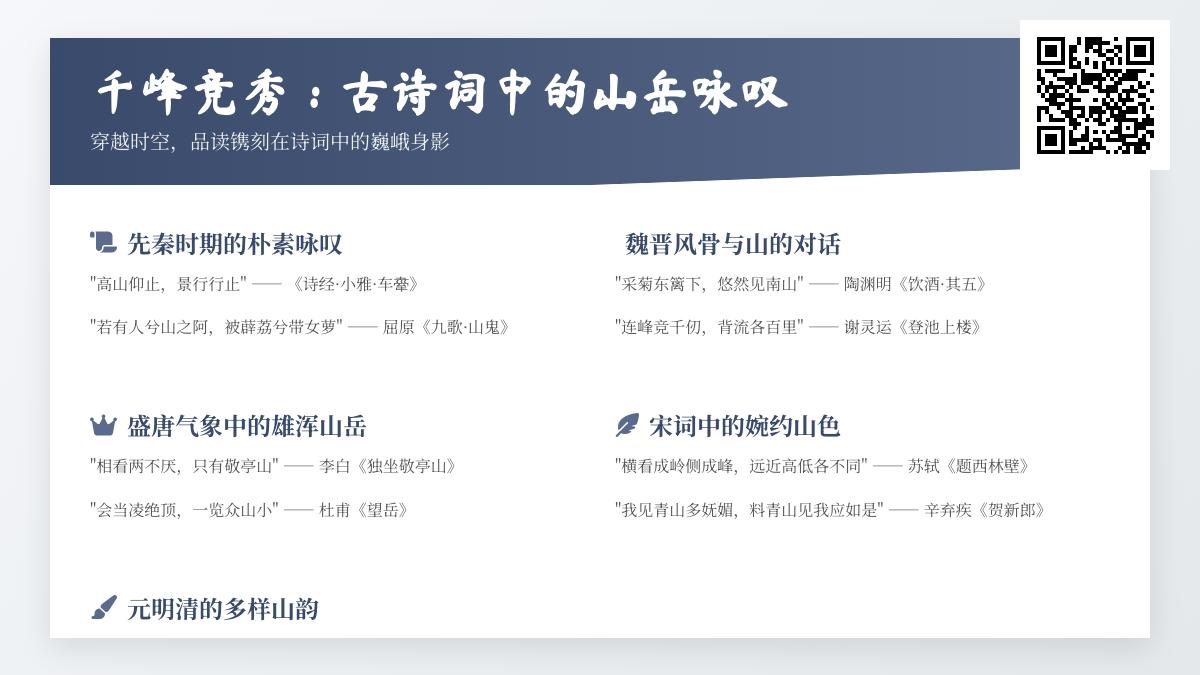

千峰竞秀:古诗词中的山岳咏叹

山,这一亘古不变的自然意象,在中国诗词长河中始终占据着重要地位。从《诗经》时代起,山就成为文人墨客寄托情怀的重要载体,承载着无数诗人的哲思与情感。让我们穿越时空,品读那些镌刻在诗词中的巍峨身影。

先秦时期的朴素咏叹

《诗经·小雅·车舝》中”高山仰止,景行行止”一句,以质朴的语言表达了对高山品格的敬仰。这种对山的崇拜,反映了早期人类对自然的敬畏之情。屈原《九歌·山鬼》则赋予山以灵性,”若有人兮山之阿,被薜荔兮带女萝”,塑造了一位幽居深山的神灵形象。

魏晋风骨与山的对话

魏晋时期,山水诗开始勃兴。陶渊明《饮酒·其五》中”采菊东篱下,悠然见南山”,将山作为精神归宿的象征。谢灵运则以”连峰竞千仞,背流各百里”(《登池上楼》)的笔法,开创了细致描摹山景的先河。

盛唐气象中的雄浑山岳

唐代诗人将山的描写推向高峰。李白”相看两不厌,只有敬亭山”(《独坐敬亭山》)展现人与山的默契;杜甫”会当凌绝顶,一览众山小”(《望岳》)则抒发了壮志豪情。王维的”空山新雨后,天气晚来秋”(《山居秋暝》)又赋予山以禅意。

宋词中的婉约山色

宋代词人笔下的山更添细腻情感。苏轼”横看成岭侧成峰,远近高低各不同”(《题西林壁》)道出观山的哲理;辛弃疾”我见青山多妩媚,料青山见我应如是”(《贺新郎》)将山人格化。李清照”山光忽西落,池月渐东上”(《如梦令》)则借山抒写闺怨。

元明清的多样山韵

元代马致远”枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”(《天净沙·秋思》)勾勒出萧瑟山景。明代唐寅”不炼金丹不坐禅,不为商贾不耕田”(《言志》)以山表达隐逸之志。清代纳兰性德”山一程,水一程,身向榆关那畔行”(《长相思》)则借山写羁旅愁思。

从这些诗词中,我们看到山不仅是自然存在,更是诗人情感的投射。无论是象征坚贞、表达隐逸,还是寄托乡愁、抒发壮志,山都以其永恒的姿态,见证着中国文人的心灵历程。这些跨越千年的山岳咏叹,共同构筑了中国诗词中最雄浑壮美的篇章。

你可能感兴趣

古诗词中的山岳意象有哪些 从先秦到明清的50首经典咏山诗赏析

千峰竞秀:古诗词中的山岳咏叹山,作为大自然最雄伟的造物之一,自古以来就是诗人墨客吟咏不衰的主题。从《诗经》时代起,中国文人就将对山的敬畏、赞美与感悟融入诗词创作,形成了蔚为壮观的山岳诗篇。这些作品或雄浑壮阔,或空灵幽远,或寄寓哲理,或抒发情怀,构成了中华诗词宝库中璀璨的篇章。先秦时期的山岳意象早在《诗经》中,山就成为重要的意象。《小雅·车舝》中"高山仰止,景行行止"表达了对高尚品德的向往;《郑风·山有扶苏》以"山有扶苏,隰有荷华"起兴,描绘了山水相依的自然美景。这些早期作品奠定了山在诗词中作为崇高象征的基础。魏晋南北朝:山水诗的兴起魏晋时期,山水诗逐渐独立成派。谢灵运的《登池上楼》中"连峰竞无

10首关于山的经典古诗词 领略千年文人笔下的山岳意象与精神寄托

千峰竞秀:古诗词中的山岳咏叹山,这一亘古不变的自然意象,在中国古典诗词中占据着举足轻重的地位。从《诗经》时代起,诗人笔下的山岳就不仅仅是地理实体,更承载着丰富的人文内涵与精神寄托。历代文人墨客以山为媒,或抒发壮志,或寄托幽思,或参悟人生,留下了无数脍炙人口的佳作。先秦时期的朴素咏叹中国诗歌的源头《诗经》中已有对山的描写,虽质朴无华却意境深远。《小雅·车舝》中"高山仰止,景行行止"一句,以高山比喻崇高的德行,表达了仰慕之情。这种将山岳人格化的手法,奠定了后世山水诗的基础。魏晋南北朝的隐逸之山魏晋时期,山水诗逐渐成熟。陶渊明《饮酒·其五》"采菊东篱下,悠然见南山",勾勒出一幅恬淡的隐逸图景,南山成

古诗词中描写远山的10首经典作品与山色美学解析

本文探讨了在中国古诗词中远山的描绘及其所表达的诗意之美。文章通过多首古诗词的解读,展示了远山在诗词中的不同形象,包括雄伟壮阔和静谧空旷的景象。这些诗句不仅体现了诗人对大自然的敬畏与赞美,还抒发了诗人的内心世界和志向追求。文章通过赏析和解读这些古诗词,展现了中国古代文化的博大精深与无穷魅力,并鼓励读者更加珍惜和欣赏大自然的美丽与壮丽。

历代咏冬雪诗词精选 50首关于雪的诗句赏析与情感解读

描写冬雪的诗词赏析文章(五篇汇总):一、冬雪之壮美描绘冬雪,是自然界的美丽画卷,也是文人墨客的灵感源泉。这些诗词以冬雪为背景,通过细腻的笔触,展现了冬日的美丽景色和诗人的情感表达。首先,从宋代陈著的《冬日观雪》中,我们可以看到诗人通过比喻和描绘,将银装素裹的雪地与锦条相提并论,形象地展现了冬日的雪景。而明代高启的《冬夜观雪》则以静谧的笔触描绘了人们在冬夜漫步雪中的情景,表现了冬夜的静谧与美丽。这些诗歌展现了冬雪的壮美景象,让人感受到冬日的独特魅力。二、冬雪与自然的和谐共生冬雪不仅为大自然增添了美丽的景色,还与自然环境中的其他元素形成了独特的和谐共生。从宋代苏辙的《和文与可洋州园亭三十咏蓼屿荻浦

10首关于云的古诗词赏析 探寻中国诗词中的云意象美学与情感寄托

浮云万象:古诗词中的云意象美学云,这一自然界最寻常又最奇幻的景观,在中国古典诗词中扮演着举足轻重的角色。从先秦的《诗经》到唐宋的巅峰之作,再到明清的余韵,诗人们以云为笔,勾勒出万千气象,寄托了丰富的情感与哲思。云在诗词中不仅是自然景观的描绘,更是诗人情感的投射与人生境界的象征。先秦两汉:云的原始意象与比兴发端早在《诗经》时代,云就已成为诗人表情达意的载体。《郑风·出其东门》中"出其东门,有女如云",以云的密集形容女子众多;《小雅·白华》"英英白云,露彼菅茅"则描绘了白云覆盖茅草的景象。汉代《古诗十九首》中"西北有高楼,上与浮云齐",将云与高楼并置,暗喻志向高远。这一时期,云的意象尚显质朴,多用

关于山山的诗词

关于山山的诗词(第1篇)关于山山的诗词一、诗经《匏有苦叶》诗词原文:山有木兮木有枝,心悦君兮君不知。作者:佚名(诗经时代)解析:这句诗表达了诗人对山景的喜爱和对爱人的思念之情。诗人借山上的树木,抒发自己内心的情感,但爱意却无法传达给对方。二、南北朝佚名《山中杂诗》诗词原文:群峭碧岩聚望出,尽山灯火影流东。风微不扰桃李定,青眼依微共夜公。作者:佚名(南北朝)解析:此诗写山中夜景,以山为背景,以夜为背景,通过描写群峭、碧岩、灯火等元素,表现出山间夜晚的静谧与幽深。三、李白《行路难》诗词原文:孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。莫问钱塘江外事,浪花无数向西山。作者:李白(唐朝)解析:此诗以江水为背景,描

历代描写桃林的经典诗词赏析 从诗经到明清的桃花意象演变

桃林诗韵:穿越千年的灼灼芳华桃林,这一意象在中国诗词中承载着丰富的文化内涵。从《诗经》的"桃之夭夭"开始,桃林便成为文人墨客笔下不可或缺的审美对象。它既是春天生机的象征,也是隐逸情怀的寄托,更是爱情美好的隐喻。历代诗人以独特的艺术视角,将桃林的自然美与人文情怀完美融合,创作出无数动人心魄的佳作。先秦时期的质朴咏叹中国文学中最早描写桃林的诗歌当属《诗经·周南·桃夭》:"桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。"这首出自西周时期的民歌,以盛开的桃花比喻新婚女子的娇美,开创了以桃喻美的传统。诗中"灼灼"二字,生动传神地描绘出桃花明艳照人的姿态,而"宜其室家"则赋予桃林以婚姻幸福的象征意义。这种将自然

历代诗人如何描绘破晓 50首关于黎明的经典诗词赏析

本文介绍了多首描写破晓时分的古诗词,包括《早发白帝城》、《子夜四时歌·春歌》、《登鹳雀楼》、《江楼夕望招客》等。这些诗词通过细腻的笔触描绘了破晓时分的景色和情感,有的直接描绘晨光初现,有的通过对比夜与朝的景象来突出破晓的特色,还有的通过描绘秋日景象来间接表达破晓的情感。同时,也介绍了一些现代诗歌对破晓的描绘,如《望海潮·洛阳怀古》、《破晓曲》等。这些诗词不仅具有艺术价值,也传递了诗人对于生命的感悟、对时光的感慨以及对于自然和生活的热爱。在破晓的时刻,万物苏醒,生机勃勃,诗人们以此为背景表达自己的情感与思考,让读者感受到生活的美好和希望的力量。这些古诗词都是宝贵的文化遗产,值得细细品味和感悟。

古诗词中芦苇意象的千年演变与情感寄托

这篇文章主要介绍了关于描写芦苇的诗词及其赏析,内容从不同的角度展现了芦苇的柔美、和谐与活力以及美丽和坚韧品格。这些诗词具有艺术价值,让我们对芦苇有了更深的了解和欣赏。在快节奏的现代生活中,我们可以从这些诗词中感受到自然的魅力和宁静,也可以汲取灵感和力量去面对生活的挑战。总的来说,这些描写芦苇的诗词让我们更加珍惜大自然赋予我们的美好景色和生态资源,并启示我们要像芦苇一样保持坚韧不拔的精神去面对生活的挑战。

中国古代战争诗词精选 10首描写铁血丹心的经典名篇与历史背景解析

本文介绍了古代诗词中描写战场的篇章,通过赏析不同诗篇的内容和情感,展现了战争的残酷、英勇、悲壮和无奈。文章强调了这些诗词不仅是对历史的记录,更是对战争与和平的深刻思考,以及对人类精神的赞美。在今天这个和平的时代,我们应该珍惜来之不易的和平,为维护世界和平贡献自己的力量,并铭记那些为国家和人民献出生命的英雄们。本文介绍了古代诗词中描写战场的篇章,赏析了不同诗篇的情感和内容,展现了战争的残酷和英勇。文章强调了这些诗词对战争与和平的深刻思考,提醒我们珍惜和平,铭记历史,为未来创造更美好的世界。